| 前 | 1987年 6月 |

次 | ||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

>^))<'s Diary

2002-06-04(火)

_ ワールドカップ日本戦

日本対ベルギー戦。大賑わい。会社なんか「テレビ観るから早く帰るよ〜(^-^)」っていう方が,正しいと思う。

でも事務所の最終当番して帰った。

2005-06-04(土)

_ なんか不調

(x_x)吐き気,頭痛。昼からの英語教室休んでしまいました。

ダメだ〜。。。寝てた。o(+_+)o

_ コンサート

このところ毎週のように行ってるような。。

でも今日は超ビック。。始めてお腹さすりながら行ってきた。

ユーミンコンサート@大阪フェスティバルホール。

(@^-^@)と家から二人で自転車で。

プッチーご夫婦と会場で合流。

- 恋の苦さとため息と

- 太陽の逃亡者

- Choco-language

- Walk on,Walk on by

- 瞳はダイアモンド

- 冷たい雨

- 雨の街を

- 静かなまぼろし

- 灯りをさがして

- 罪と罰

- あの日にかえりたい

- Valentine's RADIO

- チャイニーズ・スープ

- 別れのビギン

- 水槽のJellyfish

- DOWNTOWN BOY

- 青春のリグレット

- ついてゆくわ

- やさしさに包まれたなら

- Invisible Strings

アンコール

- コバルト・アワー

- さざ波〜ダイアモンドダストが消えぬまに〜星空の誘惑〜真珠のピアス〜DANG DANG〜埠頭を渡る風

- DESTINY

モアアンコール

- 青いエアメイル

モアモアアンコール

- 卒業写真

_ 素晴らしいステージ&パワフル。

「Down town boy」「青春のリグレット」「卒業写真」は知ってたけど,他は圧倒的に知らんかった。

「Down town boy」「青春の〜」二曲はコンサート終盤の大盛り上がりの曲だとわかった。

「やさしさ・・」は魔女の宅急便の曲だ。(=^・^=)ゞ

いつもの角氏とはかなり違う。(@^-^@)によると,こういうのがステージというらしい。角氏のは音楽隊らしい(--;;。。

以下気づいたことを忘れないうちに書いとこう。

- ユーミンがとてもパワフル!(51歳に見えない)

- 曲に併せて手品が出てきた。(@^-^@)に言わせるとMr.マリックに特訓を受けたらしい。

- ユーミンのステージに占める面積の割合がでかい。舞台セットが何回も変わる。(角氏の場合は最初からずっと同じ。1回でも変わると客はどよめく)

- ユーミンの衣装が何度も変わる。

- 譜面がない。(角氏は1曲終わるごとに「はい。えーっと次は。。。」と譜面めくりで始まる)

- バンドは全員黒子なんだけどステージ効果に貢献してる。衣装が揃ってる。全員ワイヤレスですっきり。(角バンドはメンバーの衣装特に統一感なし(^^;;)

- 間奏はあるけどソロがない(角氏の場合,全員でソロをグルグル回しする。。)

- 管楽器なし。ステージに意味のある小物が多数。

- ドライアイスが出てくる(普段実験で高圧ガスをよく扱うので妙に気になる。まぁ1ステージ,液体で200kgは使ってるかなぁ。)

- (@^-^@)が ホモカップルたくさん見つける!

_ 休憩

DOJIMA cafeにて。

2009-06-04(木)

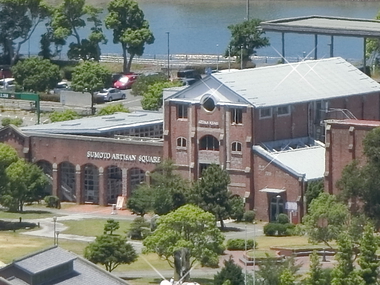

_ 小野田のホテル

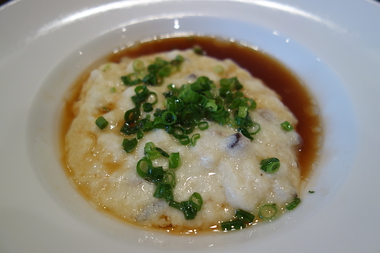

ホテルのあさごはん。久しぶりに洋食バージョン。

_ 小野田駅(朝)

いつも高校生の通学時間と一緒になって2両編成の電車は満員。

_ 訪問先で実験

_ 今日も小野田ホテル

会社の共用Let'sNoteを持ってきたが,Adobe Reader6とか古いので,更新。

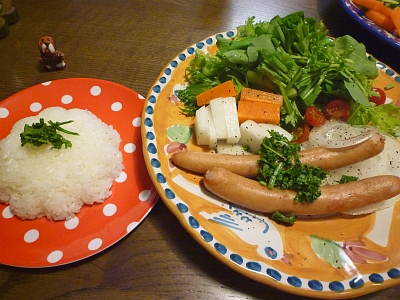

_ ばんごはん

コンビニで調達。明日もあるし早く寝た。

2015-06-04(木)

_ 晩

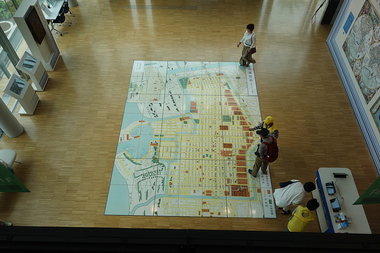

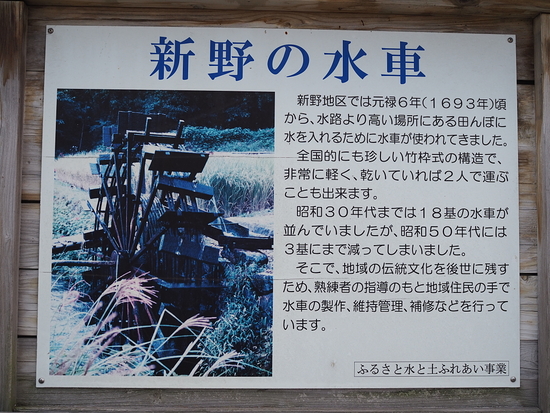

_ ガラス発祥の地

いろいろ調べたら興味深いことがたくさん!

江戸中期(1751~1764)に大阪天満宮の前でガラスの製造を始めた

長崎の商人・播磨屋清兵衛(はりまや-せいべえ)が大阪の天満宮前に工房をひらいた。

播磨屋清兵衛は、オランダ人が長崎に伝えたガラス製法を学び、大阪に持ち込みました。

1819年には渡辺朝吉という人物が川崎村にガラス工場を作りました。

同じ頃、ガラスの製造法が江戸に伝わったといわれていて

ガラス製造の開始は、江戸よりも大阪の方が早かったことになるようです。

『江戸切子:その流れを支えた人と技』という本には「大阪のカットグラス」という1章が設けられており、

大阪のガラス産業の歴史の一端が詳しく記されています。

それによると、1875(明治8)年に伊藤契信が川崎村天満山(現在の北区与力町)に

ガラス工場を作り、

1882(明治15)年には大阪最初の洋式ガラス工場を新設して、同地に日本硝子会社を設立。

1888(明治21)年には、日本硝子会社を退職した島田孫市が同じ天満地区に

島田硝子製造所を興します。

この島田孫市は、大阪における洋式切子の端緒を開いた職人の一人であり、

大阪の近代ガラスを象徴する人物だったといいます。

またこの地に 象印の本社があるのも魔法瓶もガラスからできていて

創業者はこのあたりの電球職人だったそうです。

日本最大のガラス商社のカメイガラス。

学者肌だった社長が薩摩切子のよさを忠実に復刻して、商品化を実現ました。

その後、カメイガラスは倒産しちゃったけれども、カメイガラスがなかったら

薩摩切子は今みたいに有名にはなっていなかっただろうし、その流れから、

現在では天満切子も生まれています。

_ BGM

- Instrumental II / James Taylor

- Don't Let Me Be Lonely Tonight / James Taylor

- Lio De Janeiro Blue / Nicolette Larson

- タラのちゃんのテーマ1

2016-06-04(土) 近畿地方 梅雨入り宣言があった

_ 今日は 三つ星会

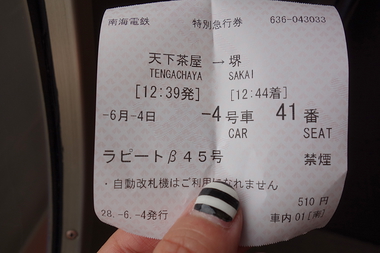

_ 待ち合わせに ラピートで

_ 堺駅 到着

_ ランチ

_ さかい利晶の杜

1階は 千利休の展示

2階は 与謝野晶子

『市中の山居』しちゅうのさんきょ(都会にいながらにして山里の風情を味わう)

引き算の美学

_ 駿河屋の三女 与謝野晶子

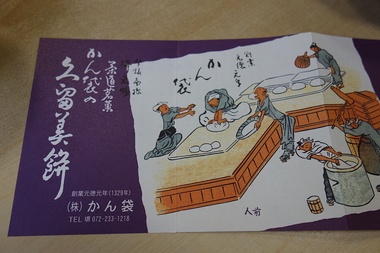

_ かん袋

お餅をくるんで食べるところから「くるみ餅」

くるみのお餅ではない(笑)

かん袋は、鎌倉時代末期、1329年に和泉屋徳兵衛が

和泉屋という商号で御餅司の店を開いたのが始まり

_ 有名らしい

_ ことりっぷ♪

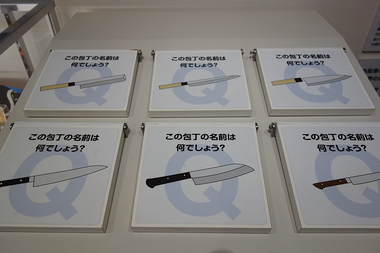

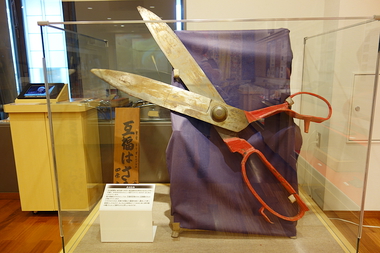

_ 堺伝統産業会館

_ つぼ市製茶本舗

_ 阪堺電車で恵美須町まで乗って帰る

_ ただいまー

_ 晩

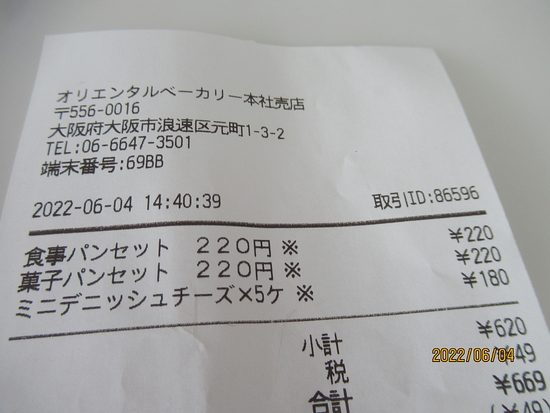

_ >^))彡 らんち

2017-06-04(日)

_ AM4時 起床

_ 湯めぐり

_ ステラテラス

_ 朝食

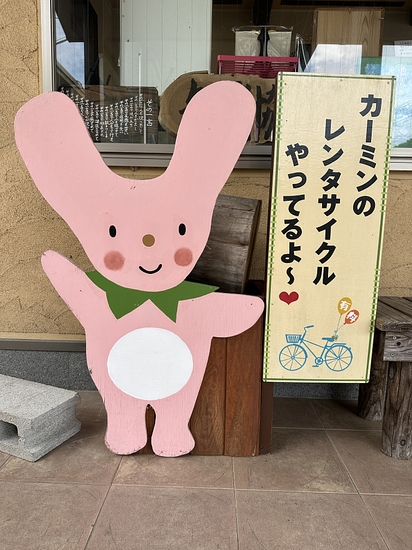

_ レンタサイクル

_ 洲本城で待ち合わせ

_ ランチ いたりあ亭

_ 15:00発 阪急バス

_ ただいまー

_ 今日は日の出から日の入りまで(笑)

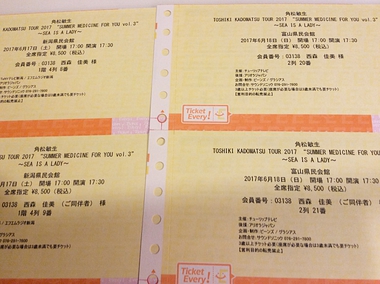

_ チケット届いたー♪

_ ま [角と比べんといてえ。しくしく。]

_ ま [新PC全快だす。 うれしくって何度もツッコんでしまうわ。]